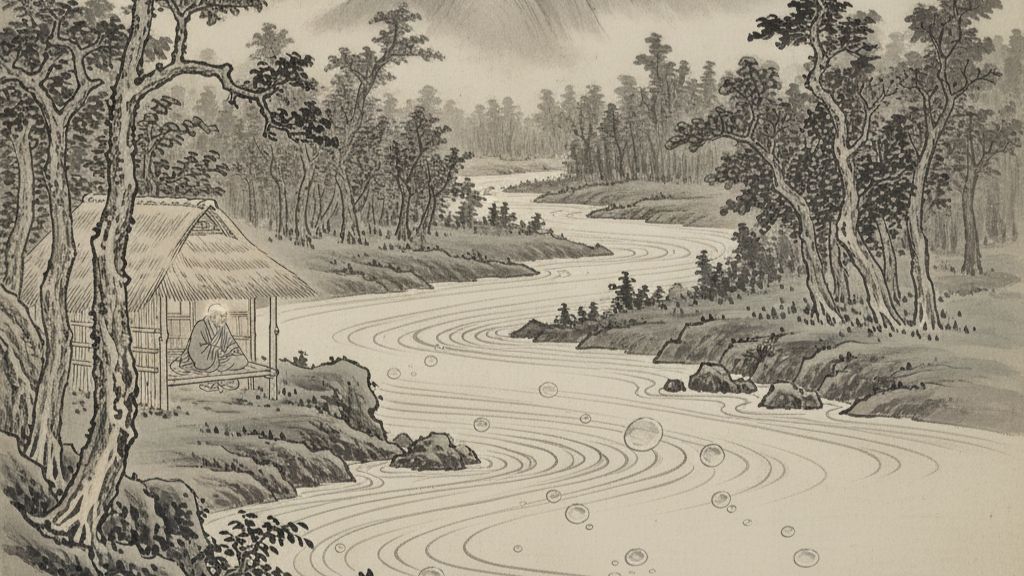

「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。」 —— 鴨 長明『方丈記』

【解説】

人生がもし一本の川だとしたら、そこに流れる水は何を意味するのでしょうか。これは、日本文学史に燦然と輝く随筆『方丈記』のあまりにも有名な冒頭の一節です。作者の鴨長明は、絶えず移り変わる川の流れと、水面に浮かんでは消える泡に、この世のすべてのあり方を重ね合わせます。川の流れは決して途絶えることがありませんが、そこに在る水は一瞬として同じものではないのです。この鮮やかな比喩は、人も住まいも、あらゆるものが生成と消滅を永遠に繰り返すという「無常」の真理を、見事に描き出しています。確かなものなど何一つないという諦念と、その変化こそが世界の理であるという深い洞察が、この短い言葉に凝縮されているのです。

「いづれの所をしめ、いかなるわざをしてか、しばしもこの身をやどし玉ゆらも心をなぐさむべき。」 —— 鴨 長明『方丈記』

【解説】

この世のどこに、ほんの束の間でも心安らげる場所があるというのでしょうか。これは、俗世における様々な苦悩――貧富の差、人間関係のしがらみ、災害の恐怖――を列挙した末に、作者が発する痛切な問いかけです。富や地位に縛られる限り、どこに住み、どのような仕事をしていても、魂が真に安らぐことはないと長明は嘆きます。この言葉は、拠り所のない人生のはかなさと、安住の地を求める人間の根源的な渇望を浮き彫りにしていると言えるでしょう。すべてが無常である世界で、本当の安らぎとは何かという問いが、時代を超えて読者の胸に突き刺さるように響きます。

「どどんどどんと大きな濤が人の世を威嚇しに来る。」 —— 夏目 漱石『草枕』

【解説】

寄せては返す波の音は、子守唄でしょうか、それとも警鐘でしょうか。画家の主人公が、過去に泊まった荒れ果てた宿での一夜を回想する場面です。その宿は草原の先にすぐ大海原が広がり、夜通し不気味な波音が響いていました。この擬音を伴う力強い一文は、大自然の圧倒的な力と、それに対峙する人間世界の小ささや脆さを描き出しています。人の営みなどたやすく飲み込んでしまうかのような濤の響きは、抗いようのない時の流れや運命の前に、人の一生がいかに儚いものであるかを象徴しているかのようです。自然の脅威と美しさが混じり合う、漱石ならではの無常観が感じられる一節でしょう。

「喜びの深きとき憂いよいよ深く、楽みの大いなるほど苦しみも大きい。」 —— 夏目 漱石『草枕』

【解説】

光が強ければ影もまた濃くなるように、人生の喜びと悲しみは常に隣り合っています。非人情の画旅に出た主人公が、山道を歩きながら人の世の住みにくさについて思索を巡らせる、有名な冒頭部分の一節です。この美しい対句は、喜びと憂い、楽しみと苦しみといった相反する感情が、実は分かちがたく結びついているという人生の真理を喝破しています。一方を切り捨てようとすれば、もう一方も失われてしまう。この言葉は、幸福の絶頂にこそ潜む虚しさや、流転する人の心の儚さを鋭く描き出していると言えるでしょう。三十歳にしてこの境地に至ったという主人公の諦観に、読者もまた自らの人生を重ね合わせてしまうのではないでしょうか。

「行末も知らず流れを下る。」 —— 夏目 漱石『草枕』

【解説】

私たちの人生という小舟は、一体どこへ向かって流れていくのでしょうか。これは、主人公が見た夢の中の光景です。助けを求めるでもなく、ただ運命に身を任せるかのように、美しい声で歌いながら川を流れていく女性が描かれます。この短い一文は、行き先を知らないまま流れに身を預けることの心細さと、それでも前に進むしかない人生の姿を端的に表しています。未来が見えないとき、人は不安と希望のあわいで揺れ動きますが、まさにその感覚こそが私たちを生かし続ける原動力でもあります。漱石は、この夢の描写を通して、運命に逆らうことなく、しかし流れを受け止めながら生きていく人間の姿を静かに提示しているのです。

(編集協力:井下 遥渚、佐々 桃菜)

日本の季節観:文人たちのまなざし

日本の文人たちは、小説や随筆などの多様な表現形式を通して、移ろいゆく季節や生命の営みに深く向き合ってきました。彼らの繊細な感性と鋭い観察眼は、私たちに自然との対話の扉を開き、日常の風景の中に隠された美と哲学を教えてくれます。

日本の原風景:土地が語る記憶の物語

ハエの羽音に亡き人を重ね、一本足の案山子(かかし)に神様を見る。 日本人にとって不思議な物語は空想ではなく、すぐ隣にある「生活」そのものでした。 海の彼方への憧れや、古びた塚に残る伝説。柳田國男や小泉八雲らが拾い集めた、恐ろしくも優しい「心の原風景」を旅してみませんか。

「理屈」を超えた驚異へ:科学者たちが覗いた美しき深淵

科学は、無機質な計算ではありません。それは人知を超えた自然への畏敬であり、終わりのない美の探求です。雪の結晶に宇宙を見、道端の草に命の猛々しさを感じる————。論理の果てにこそ現れる、圧倒的な「神秘」と対峙した知の冒険者たち。その静謐で熱い魂の記録に触れます。

「私」を叫ぶ魂:近代女性が描く、運命と矜持の物語

女性の人生は、運命への諦念で塗り固められるべきでしょうか。それとも、社会の壁を突き破り、自らの「生」を勝ち取るための戦いでしょうか。一葉が吐いた乾いた自嘲、晶子が愛する者のために放った痛烈な叫び。時代という鎖に抗い、泥にまみれながらも「私」を確立しようとした、彼女たちの魂の叫びに耳を澄ませます。