“τὸ πιστεύειν δοκεῖν πιστεύεσθαι, καὶ τὸ φιλεῖν φιλεῖσθαι.”

「信じているように見せることが信じられることになり、愛することが愛されることになる。」

—— Plutarch, Advice to Bride and Groom, 36

【解説】

信頼はどのように生まれ、愛はどのように育まれるのでしょうか。この言葉は、古代ギリシアの賢人プルタルコスが、新婚の夫婦に贈った数々の助言の一つです。彼は、人間関係における相互作用の法則を、この美しい対句で示しました。信頼されたいと願うなら、まず自らが相手を信じる姿勢を見せること。そして、愛されたいと望むなら、まず自らが相手を愛すること。行動が感情を呼び起こし、与えることが与えられることにつながるというのです。この洞察は、パートナーシップの幸福が、相手からの施しを待つのではなく、自らの能動的な働きかけから始まるという、時代を超えた真理を教えてくれます。

“τὸ γὰρ ἐρᾶν ἐν γάμῳ τοῦ ἐρᾶσθαι μεῖζον ἀγαθὸν ἐστι.”

「なぜなら、結婚において愛することは、愛されることより大きな善だからだ。」

—— Plutarch, Of Love, 23

【解説】

愛するのと愛されるの、どちらがより大きな幸福をもたらすのでしょうか。プルタルコスは、この逆説的な一句で、愛における能動的な姿勢の重要性を説きました。私たちはしばしば、他者から「愛されること」に価値を置きがちですが、彼は、自らが「愛すること」こそが、より大きく、より善い行いなのだと断言します。なぜなら、能動的に愛することは、結婚生活を豊かにし、多くの過ちから二人を守る力を持つからです。この言葉は、パートナーシップの幸福が、相手から与えられるのを待つのではなく、自らが惜しみなく与える愛の中にこそ見出されるという、力強いメッセージを投げかけているはずです。

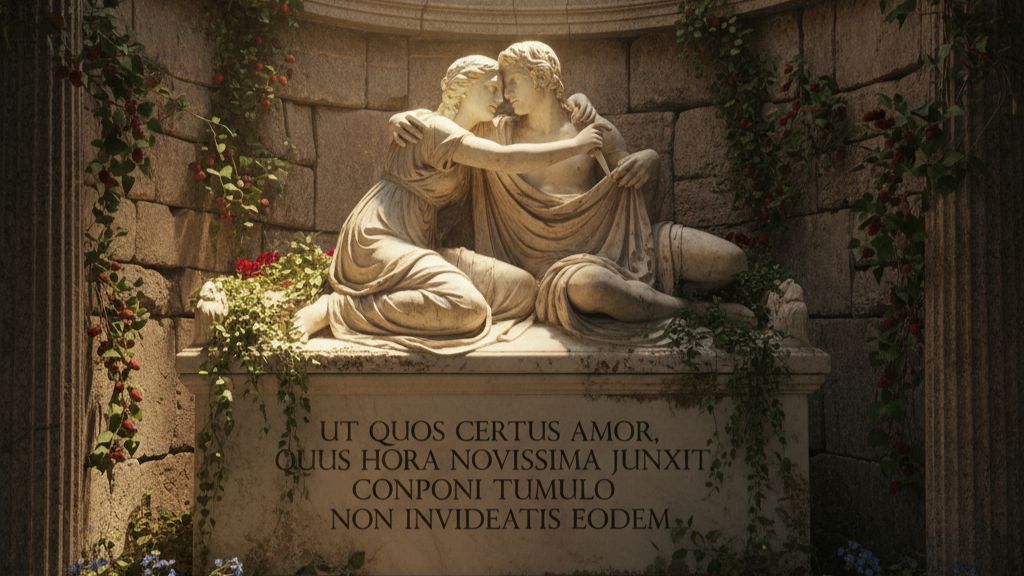

“ut quos certus amor, quos hora novissima iunxit, conponi tumulo non invideatis eodem.”

「確かな愛が、そして最期の時が結びつけた二人を、同じ墓に葬ることを拒まないでください。」

—— Ovid, Metamorphoses, 4.156-157

【解説】

愛は死を超えることができるのでしょうか。この悲しくも美しい願いは、恋人ピュラモスの後を追い、自ら命を絶とうとするティスベが、両家の親たちに向けて遺した言葉です。生前は親の反対によって結ばれなかった二人が、「確かな愛」と「最期の時」によって、初めて一つに結ばれたと彼女は語ります。そして、せめて死後の世界では同じ墓で共に眠らせてほしいと懇願するのです。この言葉は、いかなる障害も、そして死さえも乗り越えようとする愛の究極の形を描き出しています。パートナーの絆が、現世の枠を超えて永遠に続くことを願うこの痛切な叫びは、文学における永遠の愛の象徴として、今も人々の心を打ち続けています。

“ut ameris, amabilis esto”

「愛されたいなら、愛されるにふさわしい者であれ。」

—— Ovid, Ars Amatoria, 2.107

【解説】

どうすれば、人は他者に愛されるのでしょうか。恋愛の達人を自任した古代ローマの詩人オウィディウスは、その答えをこの簡潔な一句に集約させました。彼は、恋の媚薬や魔法に頼るのではなく、自分自身を「愛されるにふさわしい(amabilis)」存在へと高めることこそが、最も確実な道だと説きます。それは、やがて衰える外見の美しさだけでなく、知性や優しさ、会話の楽しさといった、永続的な内面の魅力を磨くことを意味していました。この力強い命令形の言葉は、パートナーシップが相手からの施しではなく、自らの絶え間ない努力によって築き上げるべきものであるという、普遍的な真理を私たちに教えてくれます。

“τὸ ζεῦγος ὠφελιμώτερον ἑαυτῷ γεγένηται, ἃ τὸ ἕτερον ἐλλείπεται τὸ ἕτερον δυνάμενον.”

「その一対は、一方が欠けていることを他方が補えるがゆえに、それ自体にとってより有益なものとなる。」

—— Xenophon, Economics, 7.28

【解説】

二つの不完全なピースが合わさり、一つの完璧な形が生まれるように、パートナーシップもまた互いの違いによって豊かになります。クセノフォンは、夫婦という「一対(ゼウゴス)」の本質をこのように捉えました。神は男女に異なる能力や性質を与えましたが、それは優劣のためではありません。むしろ、互いに違うからこそ、一方が持たないものをもう一方が補い、二人で一つとなって、より強く、より有益な存在になれるのだと説くのです。この言葉は、パートナーシップの理想が、同じ者同士の集まりではなく、違いを認め合い、補い合う相互補完の関係にあることを教えてくれます。

“namque parabilem amo Venerem facilemque.”

「というのも私は、手に入れやすく、たやすいウェヌス(愛)を愛するからだ。」

—— Horatius, Satyrarum libri, 1.2.119

【解説】

理想の愛とは、手に入れがたいものなのでしょうか、それとも、もっと身近にあるものなのでしょうか。詩人ホラティウスは、この風刺詩の中で、人妻との危険な不倫を避け、もっと気楽に楽しめる愛を称揚します。彼は、夫の帰宅に怯えたり、高い代償を払ったりする複雑な恋愛沙汰を愚かだと断じ、自分は「手に入れやすく、たやすい愛」を好むと宣言するのです。これは、恋愛における精神的な消耗を嫌う、現実的で快楽主義的な姿勢の表明と言えるでしょう。理想化された愛だけでなく、このような少し皮肉な視点もまた、古代ローマ人の多様な愛の形を物語っています。

“felices ter et amplius quos inrupta tenet copula”

「幸いなるかな、三倍にもまして。切れざる絆に結ばれた者たちは。」

—— Horatius, Carmina, 1.13.17-18

【解説】

真に幸福な愛とは、どのようなものでしょうか。恋人への嫉妬に苦しむ詩人ホラティウスは、その苦しみとは対照的に、揺るぎない愛の理想をこのように歌い上げました。彼は、些細な諍いや不和によって引き裂かれることのない、「切れざる絆(inrupta copula)」で結ばれたカップルこそ、「三倍にもまして幸福だ」と断言します。その愛は、死が二人を分かつその日まで続く、永続的なものであるべきだと。この言葉は、一時的な情熱や苦しみを乗り越えた先にある、安定した永続的なパートナーシップこそが最高の幸福であるという理想を示しています。この古代ローマの詩人が描いた愛の理想は、今もなお多くの人々が追い求めるものでしょう。

(編集協力:中山 朋美、内海 継叶)

日本の季節観:文人たちのまなざし

日本の文人たちは、小説や随筆などの多様な表現形式を通して、移ろいゆく季節や生命の営みに深く向き合ってきました。彼らの繊細な感性と鋭い観察眼は、私たちに自然との対話の扉を開き、日常の風景の中に隠された美と哲学を教えてくれます。

日本の原風景:土地が語る記憶の物語

ハエの羽音に亡き人を重ね、一本足の案山子(かかし)に神様を見る。 日本人にとって不思議な物語は空想ではなく、すぐ隣にある「生活」そのものでした。 海の彼方への憧れや、古びた塚に残る伝説。柳田國男や小泉八雲らが拾い集めた、恐ろしくも優しい「心の原風景」を旅してみませんか。

「理屈」を超えた驚異へ:科学者たちが覗いた美しき深淵

科学は、無機質な計算ではありません。それは人知を超えた自然への畏敬であり、終わりのない美の探求です。雪の結晶に宇宙を見、道端の草に命の猛々しさを感じる————。論理の果てにこそ現れる、圧倒的な「神秘」と対峙した知の冒険者たち。その静謐で熱い魂の記録に触れます。

「私」を叫ぶ魂:近代女性が描く、運命と矜持の物語

女性の人生は、運命への諦念で塗り固められるべきでしょうか。それとも、社会の壁を突き破り、自らの「生」を勝ち取るための戦いでしょうか。一葉が吐いた乾いた自嘲、晶子が愛する者のために放った痛烈な叫び。時代という鎖に抗い、泥にまみれながらも「私」を確立しようとした、彼女たちの魂の叫びに耳を澄ませます。