星になった悲劇の母子:カリストとおおぐま座の物語

夜空を見上げれば、北極星のまわりに輝き続くおおぐま座が見えます。この星座は、かつて地上で母と子として生き、神々の激しい愛と嫉妬の渦に巻き込まれた末に、永遠に空を巡る運命を背負わされた親子の姿なのです。

純潔の狩人カリストと偽りの女神

物語の舞台は、深い森に覆われたアルカディア地方です。この地を治めるリュカオンの娘カリストは、女神アルテミス(ローマではディアナ)に仕える乙女の一人でした。彼女は着飾ることもなく、髪をただ白い帯で束ね、手には弓や投げ槍を持ち、女神とともに野山を駆け巡る狩人としての生活に身を捧げていました (Ovid Metamorphoses 2.411–416)。

アルテミスの従者たちは、女神と同様に純潔を守ることが絶対の掟でした。しかし、その凛々しく美しい姿は、ゼウス(ユピテル)の目を逃れることはできませんでした。ある日の午後、カリストが深い森の中で疲れを癒やしていると、ゼウスは彼女に近づくための狡猾な策を思いつきます。彼は自身の威厳ある姿ではなく、カリストが最も敬愛するアルテミスの姿へと変身したのです。

“hoc certe furtum coniunx mea nesciet” inquit, “aut si rescierit sunt o sunt iurgia tanti.” Protinus induitur faciem cultumque Dianae

「この盗み(浮気)は妻には知られまい」と彼は言った。 「もし知られたとしても、口論するだけの価値はある」 彼はただちにディアナの顔と装いを身にまとった。

(Ovid Metamorphoses 2.423–425)

偽の女神は「乙女よ、どこの山で狩りをしていたのか」と優しく問いかけます。カリストは相手がゼウスとは露知らず、「万物の王(ゼウス)よりも尊い女神様」と挨拶を返しました。ゼウスは自分よりも自分の変装が崇められたことに喜びながら、彼女に口づけをします。しかし、その口づけは慎み深い乙女が交わすものにしてはあまりに激しいものでした (Ovid Metamorphoses 2.426–431)。

カリストは抵抗を試みましたが、全能の神に敵うはずもありません。こうして彼女は純潔を奪われ、ゼウスは天へと戻っていきました。残されたカリストにとって、かつて愛した森は、いまや忌まわしい記憶の場所となってしまったのです (Ovid Metamorphoses 2.436–438)。

露見した秘密と追放

カリストは自らの身に起きたことを隠し通そうとしました。しかし、神の子を宿した体は、時とともにその秘密を保てなくなっていきます。運命の日は、9回目の満月が巡ってきた頃に訪れました。

アルテミスと従者たちは、冷たく澄んだ小川を見つけ、水浴びをしようと衣を脱ぎ始めます。皆が裸になる中、カリスト一人だけが服を脱ぐことをためらいました。しかし、ためらいは疑念を生み、ついには衣を剥ぎ取られてしまいます。その瞬間、隠しようのない真実が白日の下に晒されました (Ovid Metamorphoses 2.453–462)。

Parrhasis erubuit. Cunctae velamina ponunt: una moras quaerit. Dubitanti vestis adempta est; qua posita nudo patuit cum corpore crimen.

パルラシアの乙女(カリスト)は赤面した。皆が衣を脱ぐなか、 彼女だけが時間を稼ごうとする。ためらう彼女から衣が取り去られると、 露わになった体とともに、その罪も明らかになった。

(Ovid Metamorphoses 2.460–462)

純潔を重んじるアルテミスの怒りは激しいものでした。「ここから立ち去りなさい。神聖な泉を汚してはならぬ」と告げ、カリストを従者の群れから追放しました (Ovid Metamorphoses 2.464–465)。

別の伝承では、アルテミス自身がカリストの変化に気づき、その理由を問いただしたとも言われています。その際、カリストが「かの神さまの仕業です」と告げたために、あるいは彼女が妊娠を隠し通せず水浴びの際に発覚したために、女神の怒りを買い、その場で獣の姿に変えられたとも伝えられています (Eratosthenes Catasterismi 1; Hyginus Astronomica 2.1.2)。

奪われた人の姿と残された心

カリストの悲劇は追放だけでは終わりませんでした。ゼウスの妻ヘラ(ユノ)が、夫の不貞とカリストが出産した息子アルカスの存在を知り、復讐の機会を狙っていたのです。ヘラは「夫の不名誉を証明する子供まで産んで」と激昂し、カリストの美貌を奪うという残酷な罰を下します (Ovid Metamorphoses 2.471–474)。

カリストが許しを乞おうと両手を差し出すと、その腕は黒い毛で覆われ始め、手は湾曲して鋭い爪を持つ獣の足へと変わっていきました。かつてゼウスを魅了した美しい口元は、恐ろしい牙を持つ獣の顎へと変形します (Ovid Metamorphoses 2.477–481)。

posse loqui eripitur; vox iracunda minaxque plenaque terroris rauco de gutture fertur. Mens antiqua tamen facta quoque mansit in ursa,

言葉を話す能力は奪われ、怒りに満ちた脅迫的な、 恐怖を催す声が、しゃがれた喉から響く。 しかし、熊になっても、かつての心だけは残っていた。

(Ovid Metamorphoses 2.483–485)

彼女は熊の姿になりながらも、人間の心を保ち続けていました。それゆえに、彼女は森の獣たちを恐れました。熊でありながら熊を避け、狼たちに怯え、かつて自分が狩っていた獲物たちから隠れるようにして生きなければなりませんでした (Ovid Metamorphoses 2.493–495)。

母と子の再会、そして星へ

時は流れ、カリストの息子アルカスは15歳の若者に成長しました。ある日、彼が森で狩りをしていると、運命のいたずらか、熊となった母カリストと遭遇します。カリストは一目で我が子だと気づき、立ち止まって彼を見つめ続けました 。

しかし、アルカスに母の正体がわかるはずもありません。自分をじっと見つめる巨大な野獣に恐怖を感じた彼は、母の胸を目掛けて槍を突き刺そうとしました (Ovid Metamorphoses 2.496–504)。

まさに親殺しという最大の悲劇が犯されようとしたその瞬間、ゼウスが介入します。彼は二人を突風で巻き上げ、天へと運び去りました。そして、母をおおぐま座に、息子をその傍らで輝くうしかい座として星空に配置したのです (Ovid Metamorphoses 2.505–507; Hyginus Astronomica 2.4.1)。

別の伝承によれば、熊となったカリストと彼女を追うアルカスが、リュカイオスにあるゼウスの聖域に立ち入ってしまい、処刑されそうになったところをゼウスに救われたとも言われています (Hyginus Astronomica 2.1.2)。いずれにせよ、死の寸前で二人は天上の星となりました。

永遠に沈まぬ星の運命

カリストが星となって輝くことは、嫉妬深いヘラにとって許しがたいことでした。彼女は海の神オケアノスとテテュスのもとを訪れ、怒りをぶちまけます (Ovid Metamorphoses 2.508–530)。

ヘラは老いた海の神々に、一つの願いを乞いました。

gurgite caeruleo septem prohibete triones sideraque in caelo, stupri mercede, recepta pellite, ne puro tingatur in aequore paelex.”

北斗七星を青い海原から締め出してください。 不貞の報酬として天に受け入れられた星々を追い払い、 あの愛人が清らかな水に浸ることのないようにしてください。

(Ovid Metamorphoses 2.528–530)

海の神々はヘラの願いを聞き入れました。その結果おおぐま座は、他の星々のように地平線の下に沈んで海で休息をとることが許されず、永遠に北の空を回り続けることになったのです (Hyginus Astronomica 2.1.5)。

古代の人々は、北の空で決して沈まない星々を見上げ、そこに神の愛を受けながらも過酷な運命を背負った母と、その母を追いかけ続ける息子の姿を重ね合わせていたのです。

(編集協力:鈴木 祐希)

響き合う孤独と水鏡の呪い:ナルキッソスとエコーの悲劇

古代ローマの詩人オウィディウスが描く、報われぬ愛と自己愛の物語。声しか持たぬニンフのエコーと、自らの姿に囚われた美少年ナルキッソスの運命を、原典のラテン語テキストから紐解きます。

美しき怪異:夢と現(うつつ)のあわいを泳ぐ

かつて夜の闇は、人を惑わす「異界」への入り口でした。上田秋成、小泉八雲、泉鏡花。 三人の文豪が描くのは、夢と現、恐怖と美が曖昧に溶け合う幽玄の世界です。水底に煌めく黄金の鱗、雪の中の白い吐息、板戸一枚を隔てた獣の気配……。日常の裂け目から覗く、美しき怪異の世界へご案内します。

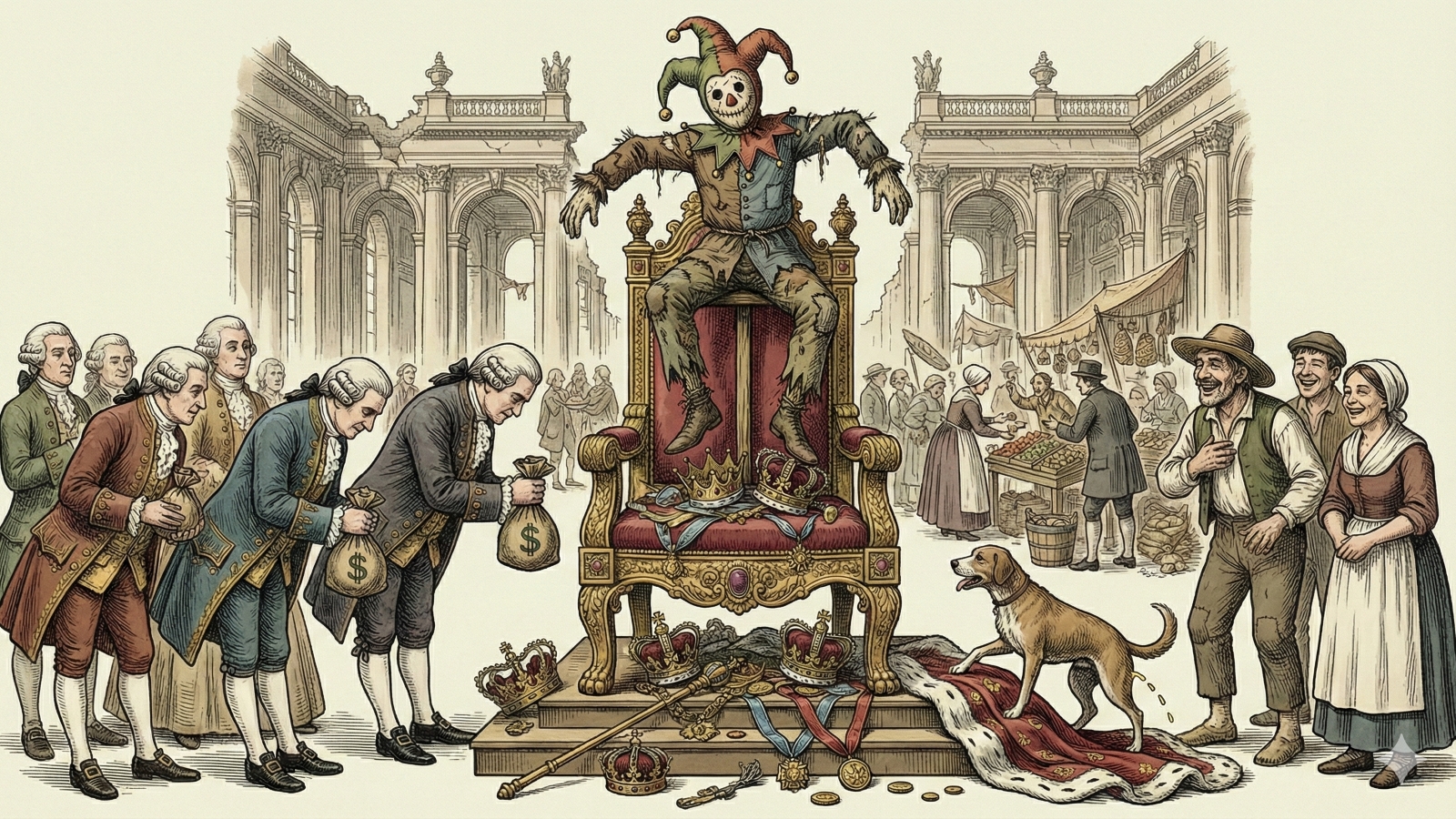

世界を斜めから笑う:名作に学ぶ「痛快な皮肉」

私たちが信じている常識は、本当に疑いようのないものでしょうか?ここに並ぶのは、文豪たちが仕掛けた「常識を鮮やかに裏切る言葉の罠」です。「奮って欠席」する清々しさや、誘惑に「従う」ことで打ち勝つ逆説。それらは単なる悪ふざけではなく、社会の矛盾を突く鋭利な刃でもあります。正論よりも深く真実を射抜く、毒と知性に満ちた笑いの世界へようこそ。

影と不完全の美学:近代日本の知性が探る美意識の深層

美とは、光の下で完璧に現れる姿か、それとも隠された陰翳や不完全に宿る永遠の生命か。谷崎、和辻、岡倉らが遺した言葉には、論理を超えて人の魂を震わせる、美という抗いがたい精神の領域が刻まれています。