鮮血から咲いた悲哀の刻印:ヒュアキントスの死と花への変身

真昼の太陽が照りつけるスパルタの地で、神と人が興じた投擲競技は、瞬く間に悲劇へと転じました。愛する少年の命が指の間からこぼれ落ちていくとき、太陽神アポロンの絶望的な嘆きは、大地に咲く花びらに永遠の「言葉」として刻み込まれることになったのです。

神が愛した少年と真昼の惨劇

ギリシア神話において、アポロンといえば竪琴と弓矢をもつ光輝の神ですが、ある時、彼はその威厳ある持ち物をすべて脇に置き、一人の少年に夢中になりました。その少年の名はヒュアキントス。アミュクライ出身のこの美少年に対し、アポロンは並々ならぬ愛情を注ぎました。神は世界の中心であるデルポイの神殿さえも留守にし、慣れない網や犬を連れて山野を駆け巡り、少年の供をすることに喜びを見出していたのです (Ovid Metamorphoses 10.167–173)。

運命の日、太陽が空の頂点に達し、昼と夜の中間点にある正午のことでした。二人は衣服を脱ぎ、オリーブ油で体を輝かせ、円盤投げの競技を始めました。アポロンが最初に円盤を空高く投じると、それは雲を突き抜けるほどの勢いで飛び、長い時間を経てようやく固い地面に落下しました。神の力と技が見事に発揮された一投でした (Ovid Metamorphoses 10.174–181)。

しかし、悲劇はここから始まります。ヒュアキントスは若さゆえの衝動と競技への熱意から、円盤を拾おうと駆け出しました。その瞬間、地面に当たって跳ね返った重い円盤が、不運にも少年の顔面を直撃したのです (Ovid Metamorphoses 10.182–185)。

アポロンは少年と同じくらい蒼白になり、崩れ落ちるその体を受け止めました。彼は必死に介抱し、傷口を乾かそうとし、薬草を当てて逃げゆく魂を引き留めようとしました。しかし、その傷はもはや癒やされるものではありませんでした (Ovid Metamorphoses 10.185–189)。オウィディウスはこの残酷な光景を、折れた花に例えて描写しています。

Ut siquis violas rigidumve papaver in horto liliaque infringat fulvis horrentia linguis, marcida demittant subito caput illa vietum nec se sustineant spectentque cacumine terram:

「庭のすみれや芥子、あるいは黄色い雄蕊に縁取られた百合が折られた時のように、それらは萎れてたちまち枯れた頭を垂れ、自らを支えることができずに地面を見つめる。」

(Ovid Metamorphoses 10.190–193)

このように、死にゆくヒュアキントスの首は力を失い、自らの重みに耐えかねて肩へと傾いでしまったのです (Ovid Metamorphoses 10.194–195)。

永遠の嘆き「AI」の刻印

少年の死を前に、アポロンは自責の念に駆られました。「私が君を殺してしまったのだ」と嘆き、自らの手で愛する者を葬ってしまった罪悪感を吐露します。神である彼は死ぬことが許されないため、ヒュアキントスと共に命を絶つこともできません (Ovid Metamorphoses 10.198–203)。

そこでアポロンは、少年を永遠に記憶に留めるための変身を約束します。アポロンが言葉を紡いでいる間に、草を染めていた少年の血はもはや血ではなくなり、鮮やかな花へと姿を変えました。その形は百合に似ていますが、百合が銀色であるのに対し、この花は紫色をしていました (Ovid Metamorphoses 10.210–213)。

さらにアポロンは、この花に自らの悲痛な叫びを刻み込みました。

ipse suos gemitus foliis inscribit, et AI AI flos habet inscriptum, funestaque littera dicta est.

「彼(アポロン)自身がその花弁に自らの嘆きを書き込み、花は『AI AI(アイ、アイ)』という文字を帯びることとなった。それは悲しみの文字として知られている。」

(Ovid Metamorphoses 10.215–216)

この「AI(アイ)」という文字は、ギリシア語における悲嘆の叫び声を表しています。こうしてヒュアキントスの名は花として残り、スパルタでは「ヒュアキンティア祭」として彼を称える行事が毎年盛大に行われるようになったのです (Ovid Metamorphoses 10.217–219)。

風の嫉妬と「二重の物語」

ヒュアキントスの死については、単なる事故ではなく、別の意志が働いていたとする説も存在します。パライパトスに帰される話型によれば、ヒュアキントスに想いを寄せていたのはアポロンだけではありませんでした。西風の神ゼフュロスもまた、この少年に魅了されていたのです (Palaiphatos De Incredibilibus 46)。

アポロンが音楽と快楽をもたらす一方で、ゼフュロスは恐怖と動揺をもたらす存在でした。少年がアポロンの方へと心を傾けたため、嫉妬に狂ったゼフィュロスは、二人が円盤投げをしている最中に風を操りました。アポロンが投げた円盤は、ゼフュロスの風によって運ばれ、ヒュアキントスの命を奪う凶器となったのです (Palaiphatos De Incredibilibus 46)。

また、この「ヒュアキントスの花」には、もう一つの有名な英雄の死が重ね合わされています。それはトロイア戦争の英雄、大アイアス(Aias)です。彼はアキレウスの武具を巡る争いでオデュッセウスに敗れた後、屈辱に耐えきれず自害しました。オウィディウスによれば、アイアスの流した血から生まれたのもまた、かつてヒュアキントスの傷から生まれたのと同じ、緑の草地を染める紫色の花でした (Ovid Metamorphoses 13.394–396)。

この花に刻まれた文字は、二つの意味を持つことになります。

littera communis mediis pueroque viroque incripta est foliis, haec nominis, illa querellae.

「その文字は少年(ヒュアキントス)と男(アイアス)の両方に共通して花弁に刻まれた。一方は名前(AIASのAI)を、もう一方は嘆き(AI)を表している。」

(Ovid Metamorphoses 13.397–398)

博物学者プリニウスもこの伝承に触れ、ヒュアキントスの花には「アポロンが愛した少年の喪失」あるいは「アイアスの血からの誕生」という二重の物語が伴っていると記しています。そして、その花脈がギリシア文字の「AI」の形を成していると説明しています (Pliny the Elder Naturalis Historia 21.66)。

パウサニアスもまた、サラミス島においてアイアスの死後に初めてこの花が現れたという地元の伝承を記録しています。彼が見た花は白く、赤みを帯びており、百合よりも小さかったといいます。そしてそこにもやはり、ヒュアキントスの花と同じ文字が刻まれていました (Pausanias Description of Greece 1.35.4)。

美少年の早すぎる死への慟哭と、誇り高き英雄の無念。古代の人々は、野に咲く花の中に浮かび上がる模様を見て、神と英雄たちの尽きせぬ悲しみを読み取っていたのかもしれません。

(編集協力:鈴木 祐希)

響き合う孤独と水鏡の呪い:ナルキッソスとエコーの悲劇

古代ローマの詩人オウィディウスが描く、報われぬ愛と自己愛の物語。声しか持たぬニンフのエコーと、自らの姿に囚われた美少年ナルキッソスの運命を、原典のラテン語テキストから紐解きます。

美しき怪異:夢と現(うつつ)のあわいを泳ぐ

かつて夜の闇は、人を惑わす「異界」への入り口でした。上田秋成、小泉八雲、泉鏡花。 三人の文豪が描くのは、夢と現、恐怖と美が曖昧に溶け合う幽玄の世界です。水底に煌めく黄金の鱗、雪の中の白い吐息、板戸一枚を隔てた獣の気配……。日常の裂け目から覗く、美しき怪異の世界へご案内します。

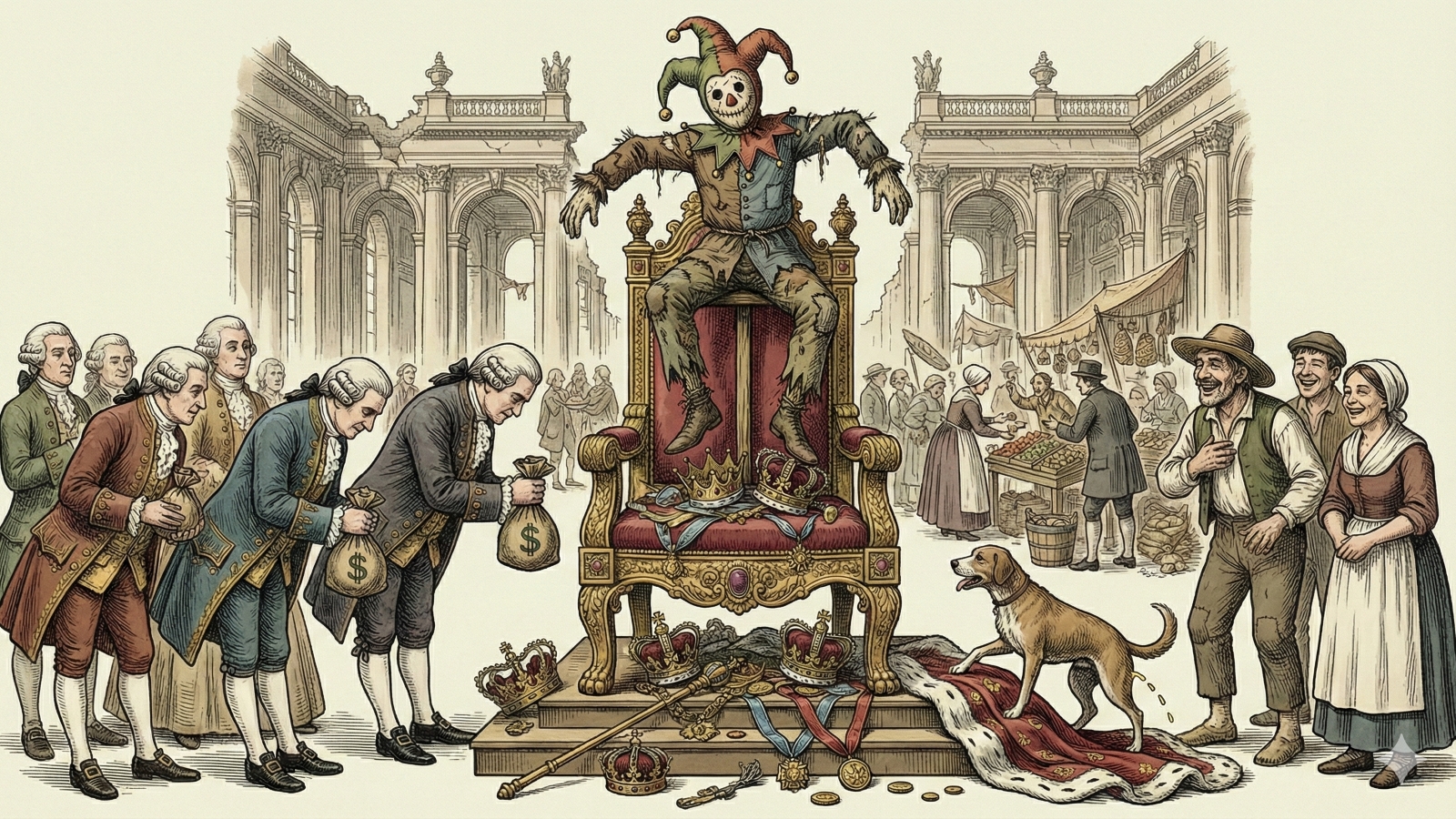

世界を斜めから笑う:名作に学ぶ「痛快な皮肉」

私たちが信じている常識は、本当に疑いようのないものでしょうか?ここに並ぶのは、文豪たちが仕掛けた「常識を鮮やかに裏切る言葉の罠」です。「奮って欠席」する清々しさや、誘惑に「従う」ことで打ち勝つ逆説。それらは単なる悪ふざけではなく、社会の矛盾を突く鋭利な刃でもあります。正論よりも深く真実を射抜く、毒と知性に満ちた笑いの世界へようこそ。

影と不完全の美学:近代日本の知性が探る美意識の深層

美とは、光の下で完璧に現れる姿か、それとも隠された陰翳や不完全に宿る永遠の生命か。谷崎、和辻、岡倉らが遺した言葉には、論理を超えて人の魂を震わせる、美という抗いがたい精神の領域が刻まれています。